正月庙会商贸活动和文艺演出

建国前后,正月古庙会保持了明清时期的特点和范围,除了正月初九和正月十六县城人流猛增外,平时从正月十六才正式起会,正月二十七、二十八、二十九道口会,撤走一部分人流,到二月初一其本上就没有人了。

当时的庙会以城隍庙下石狮子十字路口为中心,向北到南城门外,向南到南关外街中间,向东不过现在的黄河路,向西沿盘山路到浮丘山,碧霞宫。

庙会期间,各地商摊来会上搭棚售货,跑江湖卖艺耍把戏的在会上助兴,就连乞丐也成群结伙,过去,传统庙会上既有传统特点,也有新潮西货。驰名中外的定州王广明、白敬宇的眼药;汴京景文州、石子玉的丝织汴绸、手帕;卫辉府一品斋的京广百货;山西省出产的铸铁家具;清化的竹编等等,五光十色,琳琅满目。南门外护城河石桥头为出售雕琢玉器的场地,石桥以南石狮子十字路口,北段西侧摆书摊,文具摊,东侧集中了炸虾,蚱鱼,南段出售布匹百货。石狮往东是铁货街,往西至浮丘山二十一蹬两侧是综合性商业地段,出售针、篦 、泥咕咕、刀枪剑戟玩具,木碗、等。东张庄孙井固的柳编、苇席等以及妇女首饰、眼药、膏药之类。路北过去有口辘辘井,辘辘井北侧有条斜街,那里是织布梭、棒锤、赶面仗等杂货。十字路口西北角是玉器玛瑙、帽花首饰摊及天主教、基督教的讲经棚、“劝善”宣讲棚,棚外均设有座位,供听者使用。十字路口往南多是饮食服务行业,经营炸虾,炸鱼、铺牛肉、卤煮兔肉、烧鸡、壮馍、蒸馍、火烧、黄蒸、粘窝窝、粘米粽、馅饼、锅盔、包子、丸子汤、胡辣汤、酸浆饭、煎炒凉粉、饸饹、石子馍。近几年石狮路口往南往北全成了子馍棚,约有30多个席棚,前几年滑县白道口一带的据多,近几年南关,南关外的人自己搭棚烙制子馍,其味道做工不比白道口人做的差,每天棚棚爆满,十字路口有几家铺牛肉,炸虾炸鱼,路西有豆腐脑摊与子馍棚相辅相成,生意也都很好。

建国前十字路口往东以售铁货为主,路北还有皮货棚,路南是玩具皮球各式用具等,再往东路南原先有座高台,俗称“南台”,是明清时县令南郊祭天的地方,正月会期间,这里成了跑马上杆的演出地点,另外跑江湖卖艺的、卖狗皮膏药的、修脚的、拉洋片的、扁担戏等都在这一带。建国后起土,高台成了大坑,但马戏团还在这演出,上世纪八十年代后修建了伾浮路,训兽团,杂技团,飞车走壁团,歌舞团等文艺演出,与布棚饭棚,玩具摊等等,主要分布在伾浮路和黄河路与伾浮路相交地段两侧。近几年正月会上的甘庶销量很大,成了规模最大的销售队伍,沿黄河路红绿灯南北路两侧卖甘庶的三轮车不下百辆。北路两侧卖甘庶的三轮车不下百辆。 新中国成立前,石狮子向东路南有三家很有名气的官店,专门接待过往官员,就连上任或卸任的县太爷更衣也是在这里,庙会上财大气粗的商家就住在这三家官店。一般都是天津的批发商在这里安身,一是售货方便,二是比较安全,他们从卫河乘船而来,来时带着满船货物,有日用百货、布匹丝绸、妇女服装等,对乡下人来说,这都是洋货。日本人占领浚县后,官店的临街楼都拆了,只剩下三个大门和院里的客住房,天津的批发商依旧入住在里边。其它商户有些只搭棚不带货,货物到会上临时来这里批发,就连卖针的也是净手而来,搭好棚再进货,天津商人带来的绒线布匹日用百货质量好,价格又低,会上好销,所以很受欢迎。

正月庙会的商户有坐生意和响生意之分,坐生意就是坐而等客,不吆喝,响生意是连吆喝带“托”。过去正月庙会的商棚有个不成文的规矩,卖针、篦的不搭棚,其它棚一律不搭,所以到了正月十六,针、篦棚才搭起来,其它行当也跟着搭起棚,棚有布棚,苇席棚,高粱秆芭薄棚。这些商棚,也都有招牌,招牌最大的是位于石狮西辘辘井旁的针、篦棚,有“王三元”、“李三元”、“牛三元”,最大的棚是肖青山的篦子棚,另外就是内黄县井店的娥妞卖针的棚。这都是“响生意”,全靠嘴上的功夫,边卖边唱,比如肖青山卖篦子,拿刮头的篦子锯牛筋,这锯边唱:

肖青山的刮头篦

上边卧个小虫意

伸着腿,张着嘴

滴滴哒哒喝露水

……

边唱边用小刀在篦子梁上刻个小鸟,用洋色一抹,一件有标志的产品就出炉了,买者喜滋滋地拿到手,观赏一番,装进包里,付了钱走人。还有卖针的娥妞,娥妞大名叫李玉珍,常年在外以卖针为业,也是正月会上的常客,她卖针主要是唱卖,左手拿一块书本大的木板,右手捏一把针摔到木板上,或竖扎,或横扎,针针不空,边摔边唱到 :

天上星亮光光

不赛星星赛月亮

小秃对着镜子照

又明又光又亮堂

为啥老丈母娘见女婿亲

闺女连着她的心

小伙儿你要买包针

回去老婆见您亲

你要是不捎包针

回去老婆要离婚

或者唱到:

进过京串过卫赶过两年茂州会。

霸王死在乌江口

韩信死在未央宫

淤泥河死了罗士信

李春孝临死五车挣

一看围的人多了,接着唱:

买的买来捎的捎

两角钱给您一大包

小小罗成呈钢强

月夜提兵杨六郎

走马征东蒒仁贵

宋太祖千里送京娘

一边唱,一边向木板上摔针,摔满满一板,再把针取下来重新摔,一看,有人付钱卖针,她就唱到:今天你买了我的针,我添一根,送一根,根根都是真钢针,纳个花,描个云,一缝缝出个聚宝盆,大人乐,小孩笑,喜的三天不睡觉,见人都说我的针好。她边唱边又添一根针,但同时顺手又把板上的针去掉了,到包到锡纸包里塞到买者手中,不会超过40根针,但买者乐意听她唱卖。她的唱词现编的多,见啥样人,就编啥样的词,很能引起人们的购卖欲。所以她的生意很红火。卖针的有个习惯,把包针的锡纸揉成团放好,等回到店里看谁团的锡纸团大,说明谁的生意好。当然,谁也没有娥妞的锡纸团大。不仅卖针的唱,卖祙子的也唱:

水推水,浪打浪

我的祙子宽又长

宽能比过上海滩

长能长到太平洋

……

跑江湖的人不仅有响生意挣钱,也有靠“托”蒙人的。

那时庙会上有卖眼药的,大招牌写着“明月楼”字号,掌拒的姓刘,是道口人,因有一脸大胡子,别人都叫他刘胡子,棚里架子上摆着虎骨鹿茸,名贵中草药,这是幌子,刘胡子的生意就很好,尽管一多半都是假药,但会做“托”,他的一大秘诀就是现场实验。耳听为虚,眼见为实,眼药假不假,瞧瞧就知道。边说边当众做实验。他面前放个盛水的盆,把研好的墨汁倒到水盆里,墨汁不搅动是不会散开的,他煞有介事地拿出一小瓶“眼药”,往黑墨上倒几滴,墨就冲开,露出了下面的清水。家有眼疾的人就会相信这药是好药,赶快买。其实他取出的那小瓶眼药是一种叫“甘遂”的中药汁,专一能冲开墨汁,这在江湖上叫“得托”,意思是既严密无破绽,又玩的干净妥当。看的人多,信的人多,买的人也就多。

还有一位山东人姓尹,都称他老尹。正月会上他卖糖精和肥皂,别看生意不起眼,利润却是很可观。那时糖精是“广货”,一般香客很少见过,他弄一斤糖精能卖一个正月会。哪一天都能买五六十元钱。

糖精到他嘴里不是糖精,是龙宝密。

昆仑山上取冰片

东海龙王吐口涎

仨糁儿俩粒沏壶水

全家老少甜三天。

然后用小拇指指甲挑出几粒用纸包好,两角钱一小包,买者云集,争着抢着要。后来老尹又卖肥皂,在店里拿“洋碱”面用水一拌,自己用铁片做模具,把碱面糊糊往模具里倒,一次能成型几十块,然后用彩色“玻璃纸”一包装,花花绿绿,把香水往包装纸上一酒,闻着很香。卖时还要现场实验。香客们认为只要泡沬多就是好“肥皂”,他就在店里用正规肥皂把一条毛巾打好几遍,到了会上表演时 ,把他自制的肥皂往毛巾上一抹,用水一洗,泡沫自然很多,你要还不相信,他会从围观的戴帽子中的人中挑一个最脏、脑油最多的帽子,当场洗涤,结果干净净的,围观者最后都信服了,买吧。

改革开放以来,浚县县委、县政府利用庙会资源,大唱庙会经济。这些年来,曾先后举办过数次“民间文化艺术节暨经济交流会”,庙会期间举办项目发布会、产品交流会、订货会等。开发了系列旅游产品,建成了旅游文化产品一条街。这些举措,不仅扩大了庙会的影响,吸引了更多的游客,较好地满足了社会需求,还进一步发展了地方经济。

在正月庙会上,除了其它商贸和艺术表演外,有一种浚县当地的民间艺术品,非常抢眼,这就是泥咕咕、柳编筐箩簸箕、铜器、陶艺、送老衣,各种刀枪剑戟木玩具,以及面塑人等。

文艺演出

由于正月庙会聚集了各色人等,除了商贸交易蓬勃发展外,也为各种民间艺人提供了天然的献艺舞台 ,多姿多彩的民间技艺,尤其是说唱艺术,洋溢着淳厚的地方风情,饱含着质朴的生活气息,成为庙会的重要组成部分。这些演艺场所大都在南关,南关外比较宽敞的居民家中及宽敞的场院里,内容形式有曲艺,大鼓书、坠子、弹词和各种地方戏剧,如李大脚领班的大鼓书,黄老虎领班坠子,演唱技艺精湛,唱腔圆滑清润,常在正本之外加小段,在故事情节岔开时,“花开两朵各表一枝”,使听众流连忘返。乃至会期结束,应当地居民邀请,还要继续演唱数日。上世纪五十年代,仅南关就有七处演艺场所,南关街路西大槐树下一处说弹词,孙继安家说书,陈树坤家说书,韩老彦家说书,韩宝玉家说书,李老静家演地方戏,毛爱莲曾领班在此演出《火焚秀楼》,石狮北路西是浚县大平调,何一魁家也是大平调和四股弦,另外南关李老敬家有皮娄戏(皮影),南关外傅子安家有一台戏,有平调,豫剧四股弦,沈家菜园也有一台戏,这些曲艺一唱一个会,门口卖票,一张票或2角或1角五分,说书的不要门票,大都是有主演,另有徒弟或家人在说到紧要关头,在人群中收份子。说书的一般开头一拍惊堂木“啪——”然后说到,说书不说书,上堂先做四句诗,说的是,墙上画马不能骑,骆驼拉磨不胜驴,镜里烧饼不顶饥,娶寡妇不如娶大闺女。四句大实话的打油诗,荤素都有,逗的人开怀大笑,说书者手拿一把扇子,桌上放着块硬木块,说到当紧处就“啪”的一摔,以引起听者注意。这硬木块是啥?他对大家解释说:皇帝面前放的那叫“玉玺”,官老爷面前放的那叫“大印”,我这穷要饭耍嘴皮的面前放这个木圪塔叫啥?叫“穷摔”,越摔越穷,越穷越摔,摔了还能混碗饭吃,不摔连碗饭也混不到嘴里。所以大家都知道了,他那不叫惊堂木,叫“穷摔”。正是有了这些长年在乡间在庙会上演出的曲艺人员,才使庙会丰富多彩,也才使赶庙会的人在登山朝顶后,得到了另一种精神享受。

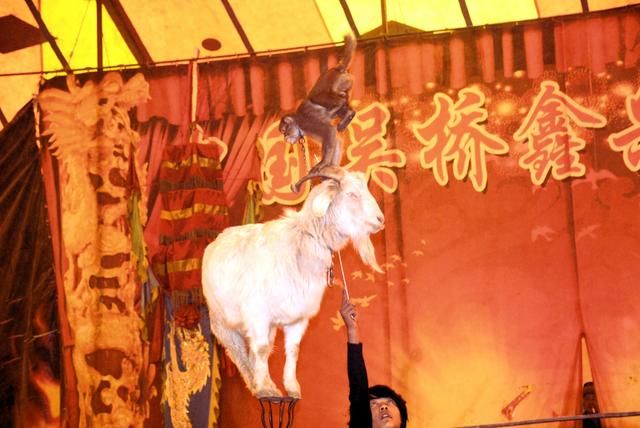

正月会上除了曲艺演出,还有濮阳,清丰的马戏团演出的跑马上老竿,魔术和丑角表演的小段,上世纪八十年代在伾浮路路南还有杂技团演出,另外,有耍猴,耍把戏,变戏法卖艺的,一般演出后卖膏药。拉洋片的更是声嘶力竭地喊唱:南京的好风光,北京的好风景,叫声大爷您来了,往吧里头看——!又是敲铜锣又是打小鼓,吸引不少观众。扁担戏的演出更是一绝。一条扁担靠墙支着,上边挂个方形空壳,用黑布围着,面向观众一侧开窗,形同舞台口,一个人用手偶表演一段情节故事,自己带模仿各个角色的声音。比如《王老五打虎》戏开始了,先出来个樵夫头,

问:老五,你干啥咧

答:我上山砍柴咧

问:山上有大老虎,你怕不怕?

答:我不怕,我有大砍刀。

问 :那中,你去吧。

老五哼哼着小曲去上山了,接着从一边冒出来个大老虎,大吼一声,向老五扑去。老五大叫:“我的娘啊,老虎还吃我咧”就跑下场,接着就有人喊:不好了,不好了,老虎要吃人咧!老五又上来,手拿砍刀,与老虎搏斗。

幕后又问:老五,拿刀砍老虎

答:我正砍咧

问 :砍死了没有

答:你帮帮我吧,这个老虎厉害

问:你自己先砍吧

答:我砍我砍

说着,一刀砍在老虎头上,老虎砍死了,老五下山卖柴,

问:老五喝酒不喝酒?

答:不喝酒

问:好酒哇!

答:啥好酒?

问:五粮液,喝不喝?

答:五粮液?不过了,喝就喝。

模仿喝酒声音:咚咚咚咚。

老五头一耷拉,说:不喝了,醉了!

这一处戏就完了。

庙会期间各类算卦,相面的也云集而来,乘机骗钱。庙会上算卦,相面的种类和形式各有不同。有文王八卦、六爻卦、抽签、小鸟叼卦、测字、掐八字、铁算盘、大六壬、皂君诀、金口诀、奇门遁、坐地不语、鬼八卦、相面、看手相等,这些多集中于城隍庙内,也有分散在其它角落或游散于庙内。乞丐也成群结队,分别于浮丘山角路旁,用各种可怜的动作和声音,引起赶会人的同情。庙会期间,曾有一位山东来的魔术行医者,他带的工具有铁锤、洋钉、朴拉钻。搭的棚里还有几个坐凳,戴黑茶眼镜,挽道士髻,有香客或腿痛,或腰痛,找他看病,他见面先问:你怕死不怕?回答不怕死,又问:你来几个人?回答说,一块来三个人,他就说:三个人不中,一会儿没法抬你,你再找个人吧。胆小的就被吓住了,也有胆大的人。看病的人就在同伙中再找来一个人,人齐了,开始治病,问你:哪痛?说腿痛,指指位置,那“医生”拿起铁钉和铁锤,就往腿上痛的部位砸,钉扎进肉里问:还痛不痛了?不痛了,拔出铁钉,从地上抓把土在钉眼处一抹,说好了,走吧。钱随便给,有时要是有人胯痛,就用扑拉钻钻两个眼,用铁把锯锯,过一会取出铁锯,也在地上抓把土在锯眼处一抹。等下午散会时,他把看病者扔在地上的钱拾起,给了从山上下来的叫花子,一派梁山好汉的豪爽,至于是怎么给治的病,至今还是个谜。

当然,以上这些现象或表演到了20世纪90年代,已经销声匿迹了。跑马上竿,耍把戏,扁担戏,拉洋片,说书演曲艺的全没有了,取而代之的是歌舞团,怪兽团,飞车走壁团的表演。尤其是山东枣庄的好飞车团,不仅骑摩托能在钢丝笼中上下窜飞,而且开着汽车也能跑上钢笼顶,真是惊险绝技。