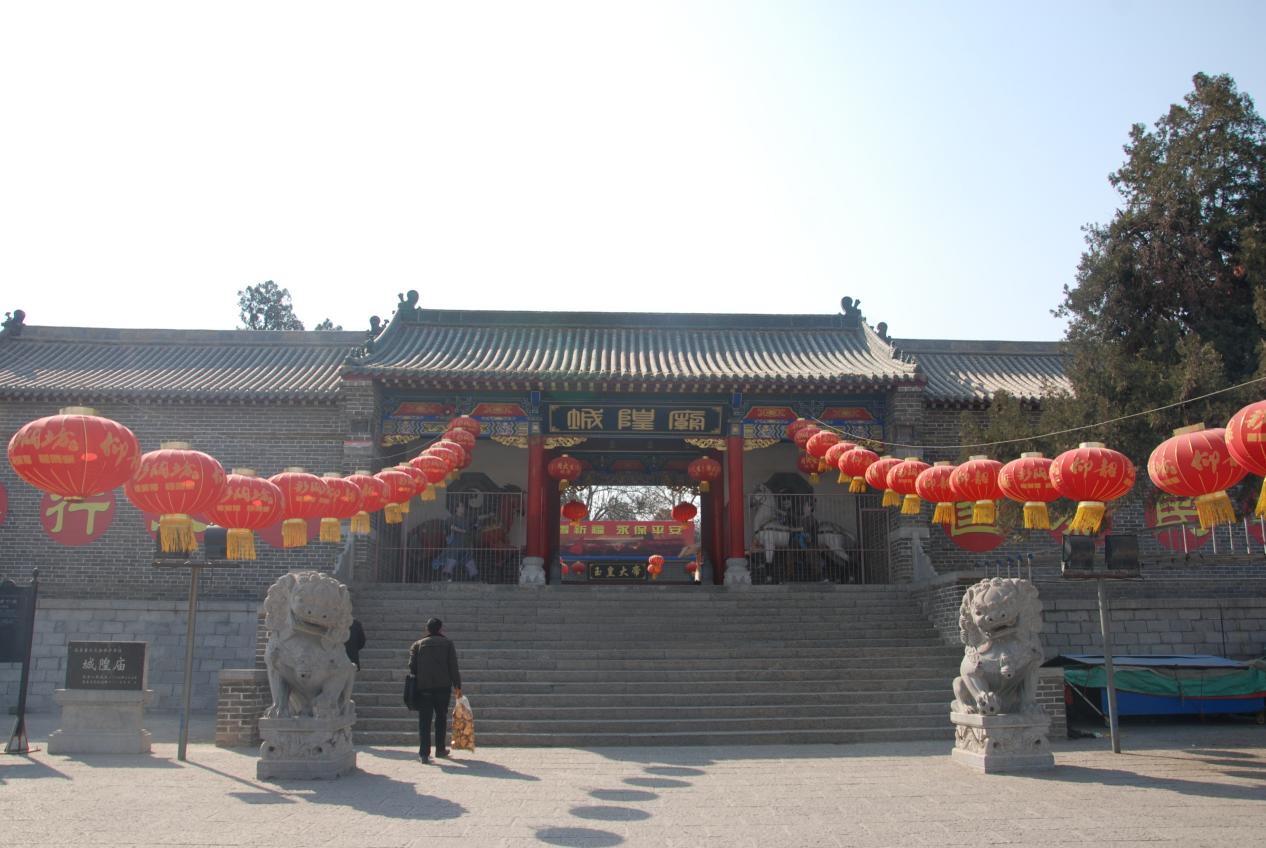

浚县文物保护单位——城隍庙

浚县文物保护单位——城隍庙

|

位于浮丘山东山腰二十一磴台阶上侧。据明正德《大名府志》载:城隍庙洪武初建,永乐五年(1407)知县鞠芳重建。成化二十年(1484)毁于火。成化二十三年(1487)县丞李靖昌重建,以后屡有重修。据县志载,明洪武元年(1368),以浚州城隍聪明正直,诏封为“监察司民城隍灵祐侯”。弘治初年,浚县知县洪远重修庙宇。嘉靖四十四年(1565),知县魏沣捐俸重修。据清嘉庆《浚县志》载,时城隍庙“正殿6楹,寝殿4楹,抱厦4楹。月台前御制碑亭,亭前甬道。东西廊各16楹,左右塾南北各10楹,戟门4楹,南向前甬道甃以砖,钟鼓楼翼之。大门4楹,东向前层阶甃以石,阶尽为神道,道旁多树,道侧有井,道尽有坊。题曰‘城隍庙’。……殿之东西,道院各一所,院各一,瓦房二座”。此后,城隍庙又经多次重修和改扩建,但整体仍保持原有布局风格。新中国成立前期,虽有部分建筑在战争中毁坏,但大部分建筑仍然保存完好。

原庙主体建筑布局为东西和南北两条轴线组成。山门在东西轴线上,坐西向东,面阔3间。山门前不远有二十一磴石砌台阶,俗称“二十一磴”。台阶宽346米,阶石为整块青石,两侧护以砖石墙。阶尽为约100米长的石砌甬道。道北侧原有水井一眼,道尽有坊,为三间四柱式石坊,坊檐下正中嵌一石质竖匾,上刻“圣旨”。坊前两侧雄踞一对石狮。

进山门为城隍庙前院,向西上台阶进入二门。二门面阔3间。明间为过道,南北次间分别为邢班长庙和马班长庙。过二门院落宽阔,东西轴线与南北轴线交汇。南北轴线最南端为戏楼,戏楼坐南面北,建于石砌高台上。戏楼前东西两侧为钟鼓二楼。向北为城隍庙大殿,大殿面阔5间,殿中央塑城隍像。大殿前东西廊房各13间,内塑七十二司。西廊房南侧相邻为云轩殿,为接待官宦、乡绅等来庙进香临时休息之所。面阔3间,进深4米,硬山带前廊,灰筒瓦覆顶,云轩殿前立“日月双吞”碑,大小相同,每块高12米,宽15米,厚07米。两碑正面各高浮雕一神兽,两兽酷肖,微有异处。神兽造型为龙头兽身,阔口无须,似狮非狮,面目狰狞,南碑食月,叫“月吞”,北碑吞日,叫“日吞”,两碑并称“日月双吞”。大殿两侧有掖门。东侧掖门外有龙王庙3间、禹王庙3间。西侧掖门外依次有城隍奶奶庙3间。

在城隍庙西侧和东北侧分别有西道院和东道院。

新中国成立之后,庙址被浚县文教局使用,大部分旧建筑被渐次拆除,在遗址上建新办公楼房及家属院。“文化大革命”期间,圣旨坊被拆除毁坏。1977年县文教局平整土地时出土重修城隍庙记碑,后因保护不善不知去向,城隍庙石铺甬路西端二十一磴下,除少部分裸露外其余被水泥覆盖。2010年,教育局全部搬出,新建办公楼房全部拆除。2010年8月至2011年1月,将二十一磴石阶进行加宽改造,宽度由原来的346米增至16米,长度阶级数不变。2009年7月,城隍庙遗址被公布为浚县重点文物保护单位。

城隍庙院内仅存云轩殿一座,房顶已坍塌;庙西侧道院,有旧房5座,共15间;现存碑刻有:康熙五十二年告示碑(现保存于碧霞宫);重修城隍庙两廊并二门各处工程邑贤侯布施碑记碑;石雕2块(位于西道院),一块为日吞碑,另一块雕刻花卉。

2013年12月,城隍庙重建竣工。工程包括新建大殿五间,东西厢房19间,二门及山门等建筑。重修云轩殿3间。

附:日月双吞碑

原位于城隍庙云轩殿靠后墙处,现位于西道院内。日月双吞碑为清代晚期所镌,据城隍庙道长毛太义(2003年已故)讲:“这两块碑是清代末年安阳韩寺村善人韩士勋所进献。”南北并排所立。青石质,高约13米,宽约18米,大小一样。两碑正面各雕刻一个神兽,两兽酷肖,微有异处。雕刻工艺为半立体深浮雕,雕工精湛。神兽造型为龙头兽身,阔口无须,似狮非狮,面目狰狞。因传其两兽可以食月吞日,故名“吞”,南碑的食月叫“月吞”,北碑的吞日叫“日吞”,并称为“日月双吞”。民间称之为“天狗星”。

日月双吞边花石雕日月双吞石雕。